(通讯员:田嘉丰、王梓博、戢旭峰)狮山秋韵,丹桂飘香。2025–2026学年秋季学期,在陈浩老师的悉心设计与指导下,《分离科学与技术》课程圆满结课。历经16学时的系统学习,同学们不仅扎实掌握了分离科学的核心原理与实际应用,更在课程实践中深切感受到科技、美学与思维训练的有机融合。思维导图与AI伴学的引入,为课堂教学注入了全新活力,也在师生之间激荡出思想与创新的火花。

笔尖上的思考:绘就知识与美学的导图

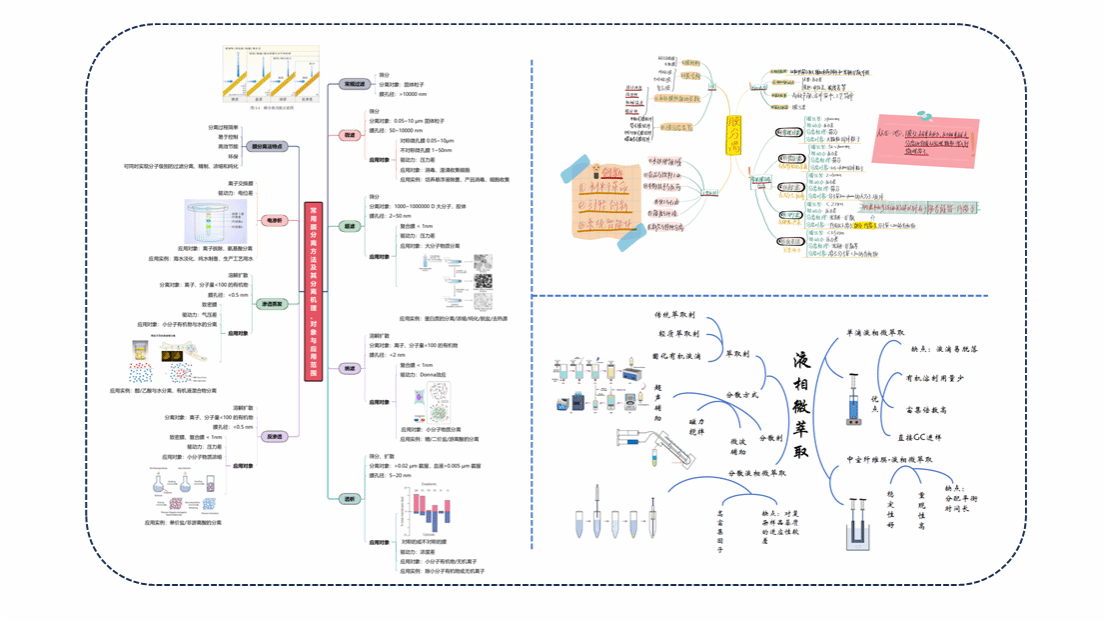

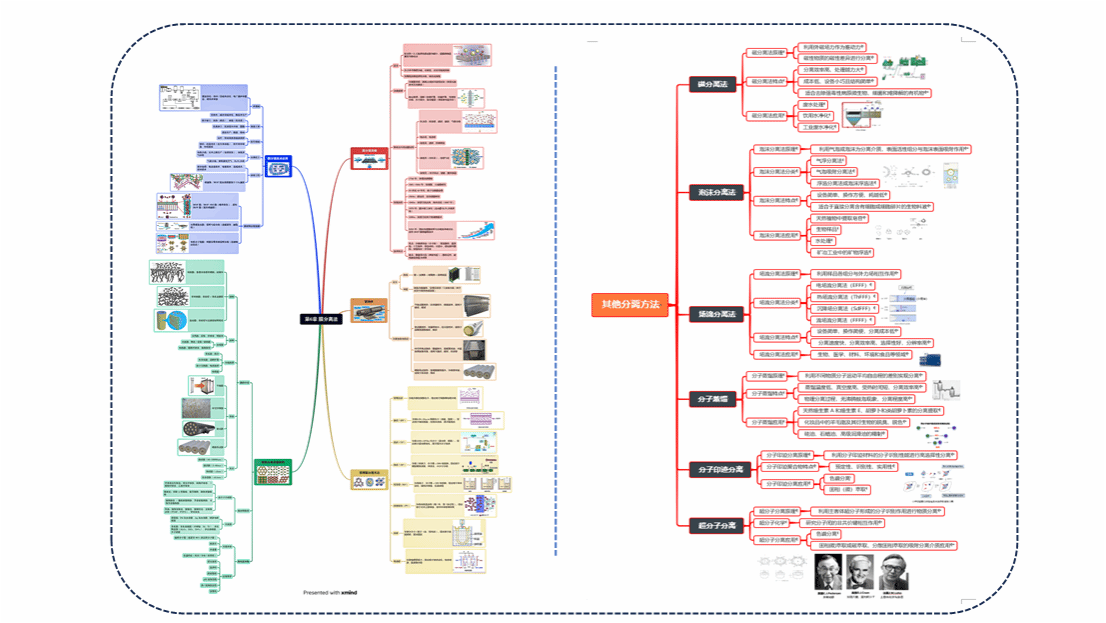

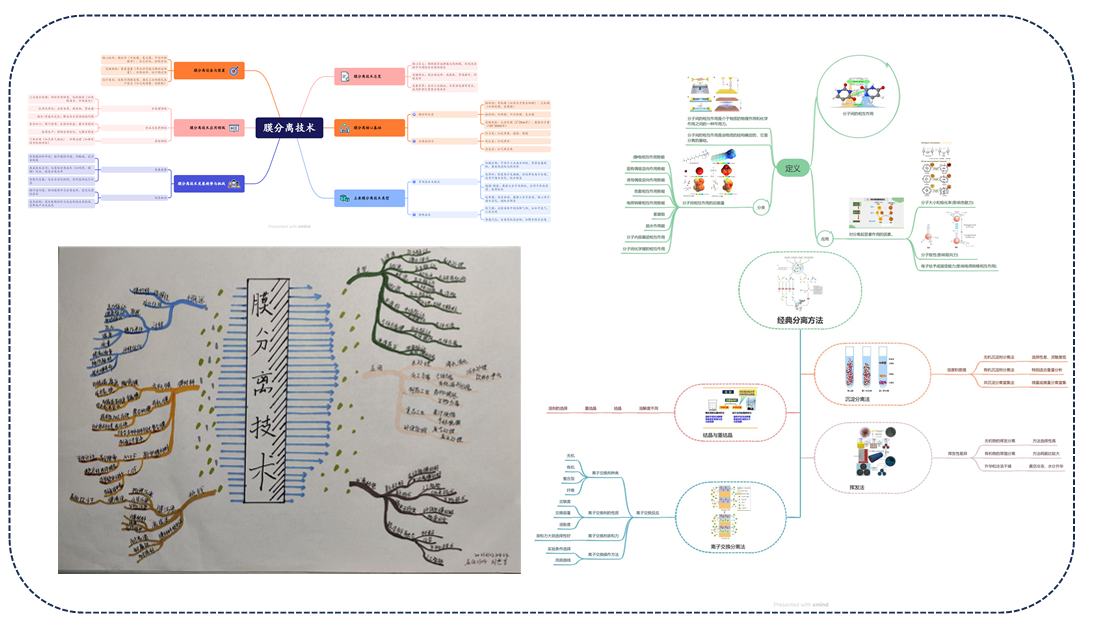

课程步入尾声,陈浩老师别出心裁地以“思维导图”作为结课作业之一,为这段求知之旅画上了富有深意的句点。同学们通过自主构图,将分离科学中繁杂的知识体系进行系统梳理与逻辑重构,把零散的知识点有机串联,构筑起清晰的认知网络。这一从“被动接收”到“主动输出”的转变,使知识不再停留于表层记忆,而是在结构化整合中内化为深刻的理解。正如2304班王梓博同学所感:“知识点在图中活了起来。”

思维导图的绘制,既是一场逻辑思维的锤炼,也是一次美育的浸润。灵动的线条、协调的色彩与严谨的结构相得益彰,理性思辨与审美表达在方寸纸卷间和谐交融,让原本抽象的理科知识焕发出全新的生命力。同学们在这一过程中,同步提升了科学逻辑组织能力与视觉艺术表达能力,为未来的科研绘图、论文展示与学术交流奠定了坚实基础。

视野的延伸:分离科学对接农业大舞台

作为一门兼具基础性与应用性的课程,《分离科学与技术》不仅是化学学科的重要支柱,更在现代农业、食品工程、环境治理及生命科学等领域展现出广阔的应用前景。

陈浩老师着力引导学生从多学科交叉的视角理解分离科学原理,鼓励同学们将课堂知识延伸至现实场景,探索其在农产品精深加工、农药残留检测、水体污染修复及绿色能源开发等方向的实际应用。通过这种跨学科的教学模式,同学们深刻认识到,分离科学远不止于实验室化学研究,更深度融入现代农业发展与可持续未来的构建之中,真切践行了“以学促研、以研促用”的教育理念。

与AI共学:一场高效而深刻的学习革命

面对分离科学课程体系庞大、知识点繁多等特点,陈浩老师积极探索AI技术与教学实践的融合路径,创新性地提出“AI伴学+思维导图”双驱动模式,让人工智能成为学生学习与思考的得力伙伴。

在AI工具的辅助下,同学们能够高效检索文献、构建知识框架、进行自主检测,显著提升了学习效率与思维的条理性。陈老师还创新实施了课程考核“代表作”制度,将AI辅助生成的学习成果与思维导图创作相结合,引导学生在信息筛选与知识整合的过程中,逐步培养起独立思考、批判性分析与创新表达的能力。

AI的赋能,不仅提升了课堂教学的整体效能,更关键的是,它助力学生在探索中学会发现并解决问题,从而真正实现了从“被动学习者”向“主动创造者”的角色转变。

评价的艺术:每一份“代表作”都是思维的火花

在课程评价机制上,陈浩老师突破了以往专业选修课“仅凭课程论文定成绩”的传统单一模式,构建了一套“过程性+多维+代表作制度”的多元考核体系。除课程论文外,凝聚了学生思考与创见的思维导图,被纳入成绩评定的重要组成部分。

这一改革使得课程评价更为立体、科学,并突出强调了对学生综合能力与思维素质的考核,有效激发了同学们的学习内驱力。在思维导图的创作过程中,学生需要系统梳理知识、清晰展现逻辑脉络并融入个人见解,实现了从“应试学习”向“创造学习”的深层转变。这种注重过程、鼓励创新的多元考核方式,让学习的价值贯穿于持续探索与思维成长的每一环节,真正落实了“以评促学、以创促思”的育人理念。

结语:秋风化雨,思行致远

在这个金秋时节,《分离科学与技术》课程完成了一场静水深流般的教学革新。陈浩老师以“思维导图”为骨架,以“AI赋能”为引擎,以“学科交叉”为路径,以“多元考核”为驱动,构建出一个立体、开放、融通的教学新范式。

那一幅幅精心绘制的思维导图,不仅忠实记录了同学们的学习足迹,更生动展现了他们的思想流动与创新火花。课程的系列创新实践,让分离科学的知识跨越了课本的界限,化作一粒粒充满潜能的种子,深植于同学们的心田,静待其在未来的科研与实践中生根、发芽、茁壮成长。

结课之际,狮山脚下,南湖岸边,陈浩老师与同学们依依话别,用合影定格下这个秋天的难忘记忆。学生们纷纷表示,将铭记师恩,不断夯实专业基础,持续锤炼逻辑思维,努力培育理性精神,在未来的科研道路上砥砺前行,不负韶华,立志成长为具有创新意识与跨学科视野的新时代科技人才。

(编辑:车媛媛 审核:丁星、陈浩)